南港のストリートピアノが大炎上!

2025年3月、南港ATCシーサイドテラスに設置されていたストリートピアノがSNSで一気に話題となりました。

きっかけは、運営による「練習は家でしてください」という投稿。

この一言が、思わぬかたちで大きな波紋を呼ぶことに…。

「下手な人は弾くなってこと?」「ストリートピアノって誰でも自由に弾ける場所じゃなかったの?」といった批判の声が殺到。

この記事では、7つの炎上理由と世間の反応や、ストリートピアノ文化の変化、運営の発信内容まで詳しく紹介しています。

ストリートピアノ炎上理由7選を徹底解説

ここでは、ストリートピアノ炎上理由について、特に話題となった7つのポイントを詳しく紹介していきますね!

理由①:「練習は家でしてください」投稿が波紋

ストリートピアノの炎上が始まったきっかけは、なんといっても南港ストリートピアノ公式Xの投稿でした。

#南港ストリートピアノ からのお願い

— 南港ストリートピアノ (@nankostreetpf) March 22, 2025

こんな掲示はしたくなかった、、というのが正直な気持ちです、、

「練習は家でしてください」

こんなこと書かなきゃいけないなんて想定外でした。

間違うのはしょーがないんです、、生身だから😅

でも、人の練習聞かされる側はたまったもんじゃないんです。 pic.twitter.com/mRldm3fiV0

「練習は家でしてください」というひと言が、多くの人たちの心をざわつかせることになったんです。

もともとはフードコートでの演奏について、長時間の練習やつっかえながらの演奏に苦情が寄せられていたことが背景にあったようですね。

でも、この言い方が「初心者お断り」とか「下手な人は来るな」みたいな、排他的な印象を与えてしまったのが炎上の引き金に。

「誰でも自由に弾けるはずのストリートピアノが、選ばれた人だけの場所になってしまった」と感じた人が多かったのかも。

理由②:「下手くそは弾くな」に聞こえたワケ

運営側が出した掲示には、「人の練習を聞かされる側はたまったもんじゃないんです」とも書かれていました。

この一文が、さらに「下手くそは弾くな」って言われてるように聞こえて、みんなの怒りが爆発したんです。

上から目線に聞こえる内容だったこともあり、SNSでは「誰が上手い・下手を決めるの?」という疑問の声もたくさんあがりました。

たとえ善意で書いた内容でも、読み手の解釈によっては大きな誤解を招いてしまうんですね。

その影響で、「ストリートピアノ=上手な人だけの空間?」というイメージが一気に広がってしまったようです。

理由③“苦音”という言葉が生んだ衝撃

そして、さらに炎上を加速させたワードが「苦音(くおん)」という言葉でした。

「自己満足な演奏は“苦音”です」という表現が、かなり強烈で、人によっては“言葉の暴力”と感じるほど。

ピアノを楽しんでいる人たちにとって、「あなたの音は苦痛です」って言われるのは、やっぱり辛すぎますよね。

SNSでは「呪いの言葉」「傷ついた」というリアクションがたくさん見られて、これが運営への不信感にもつながりました。

せっかく音楽を楽しもうとしていた人たちの気持ちを否定されたように感じられたのかもしれませんね。

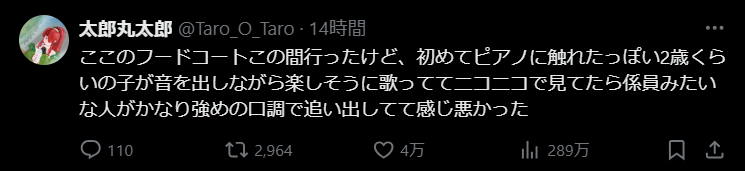

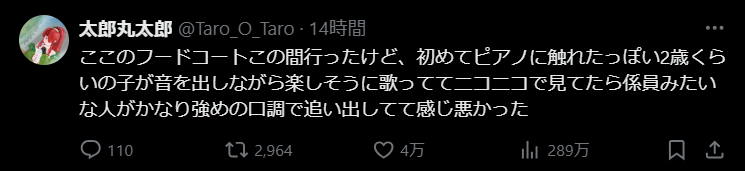

理由④:フードコートという環境の特殊性

南港ストリートピアノが設置されていた場所は、商業施設ATC内のフードコートでした。

つまり、食事中の人たちがすぐ近くにいる空間でのピアノ演奏だったんです。

だからこそ、つっかえたり長時間弾き続けることに対して、苦情が集まりやすかったというのも納得。

利用者の快適さを考えた運営側の気持ちも分かる一方で、「だったら設置場所を変えた方がよかったのでは?」という声もたくさんありました。

音楽と空間のバランスって、ほんとに難しい問題ですね。

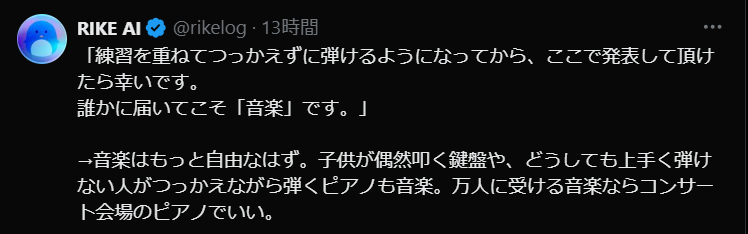

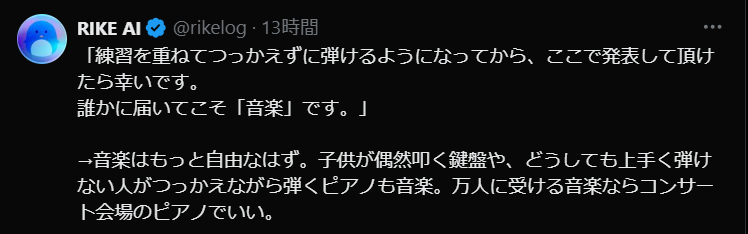

理由⑤:運営の発信が「上から目線」と受け取られた

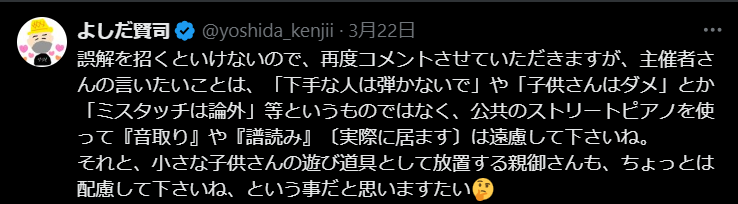

運営の投稿は、「こんな掲示はしたくなかった…」という書き出しから始まっていました。

一見、共感を呼びそうな文章だったんですが、「誰かに届いてこそ音楽」「苦音」などのワードが続いていたため、逆に“説教っぽい”と受け取られてしまいました。

本来はトラブルを避けるための注意喚起だったと思うけど、言葉の選び方ひとつで、まったく逆の印象を与えてしまうこともあるんですね。

ユーザー目線というより、「管理者目線」「選別者目線」と見られてしまったのが大きな要因かも。

運営と利用者の“心の距離感”があらわになった瞬間でした。

理由⑥:自由に弾ける場所じゃなかった?

ストリートピアノって、本来は「誰でも自由に弾いていい場所」っていうのが大前提なんですよね。

それが今回の騒動で、「条件付きでしか弾けない場所」に変わってしまった…と感じた人も多かったんです。

「初心者も経験者も、子どもも大人も、みんなで共有する場だったはず」という想いが裏切られたような印象を受けたのかもしれません。

自由な空間にルールが設けられると、どうしても窮屈さが出てきちゃいますよね。

そのギャップが、さらに批判を集める結果になってしまったのかもしれません。

理由⑦:SNSでの拡散と反響が加速した背景

「練習は家で」「苦音」といったインパクトの強い言葉があったことで、SNSではすぐに話題に。

X(旧Twitter)では何万件ものリプライが付き、TikTokなどでも「この投稿どう思う?」系の動画がバズりました。

ミーム化された画像や引用ポストが拡散されて、どんどん大きな炎上に発展。

良くも悪くも、ひとつの投稿が一瞬で全国に広がってしまうSNSの怖さを感じましたね。

情報発信って、ほんとに慎重さが必要な時代なんだなぁと実感します。

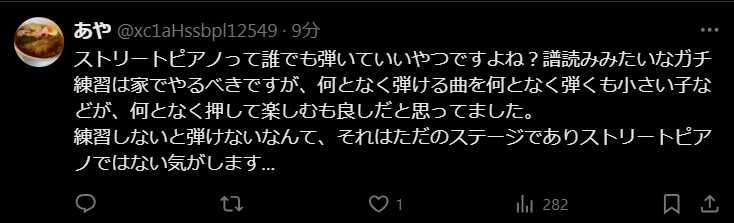

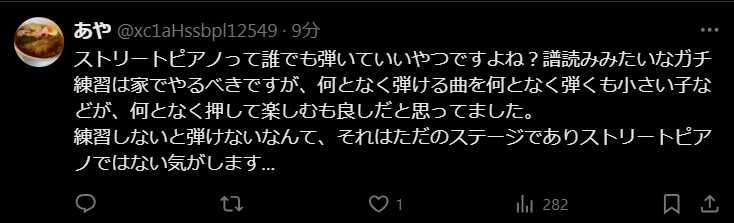

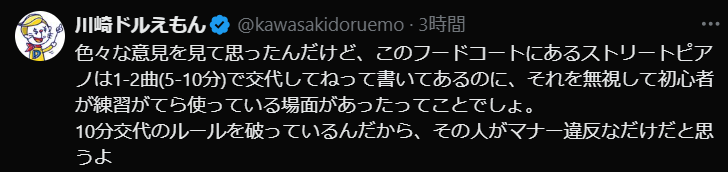

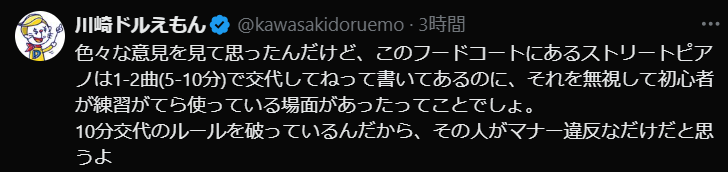

ストリートピアノで苦音発言に対する世間の声

ここでは、ストリートピアノの炎上に対する世間のさまざまな反応を紹介していきますね。

①批判の声が多い理由

今回の炎上では、やっぱり批判の声がすごく多かったんです。

その理由のひとつが、「自分も否定された気がした」という共感型の反応。

演奏に自信がなかったり、初心者の人たちは、「自分もダメって言われてるのかな…」って思っちゃいますよね。

さらに、「公共のものを誰が制限できるの?」という疑問も多く見られました。

そういう気持ちが重なって、運営の言葉が“自分ごと”として受け取られたのが、批判を生んだ大きな理由だと思います。

②擁護派の意見とその根拠

でも一方で、運営側を擁護する声もあったんですよ〜。

「あのフードコートで何時間も居座って練習してる人がいるなら、それはマナー違反では?」っていう意見もありました。

また、「音楽を楽しむ自由は大事だけど、周囲への配慮も忘れちゃいけないよね」っていうバランスを取る声も。

なかには、「掲示文の内容自体は正論だった」「言い方さえもっと柔らかければ燃えなかったかも」という冷静な意見もありました。

炎上って、どちらか一方が100%悪いってわけじゃなく、立場によって見え方が変わるんですよね。

③音楽の自由と公共マナーの境界線

ストリートピアノの魅力って、やっぱり“自由”にあると思います。

でもその“自由”が、誰かにとっては“不快”になっちゃうこともあるんですよね。

たとえば「自分の好きな曲を好きなように弾きたい」って思う人がいれば、「うるさいなぁ…」って思う人もいる。

だからこそ、公共の場所では自由とマナーのバランスが本当に大事!

みんなが気持ちよく過ごせる環境って、やっぱり“お互いを思いやる気持ち”が必要なんだなぁと感じました。

ストリートピアで炎上なった運営の基本情報

今回の騒動の発信元である運営側の情報を紹介していきます!

①運営アカウント名と所属

問題の投稿をしたのは、「@nankostreetpf」というXアカウント。

こちらは、南港ATCシーサイドテラスの施設関係者が運営していると見られています。

ただし、運営者の名前や個人プロフィールなどは公開されていません。

企業としての正式アカウントではなく、施設のプロモーション的な側面があるアカウントのようです。

今後の発信が、どんな風に変わっていくのかも注目ですね。

②これまでの運営方針と実績

南港ストリートピアノは、これまでも「誰でも自由に演奏OK!」という方針で運営されていました。

SNSでの拡散や、有名ピアニストによる演奏なども話題になっていて、多くの人が訪れる場所だったんです。

トラブルが増えていた背景には、こうした運営の“あいまいさ”もあったのかもしれません。

自由な空間だからこそ、一定のガイドラインは必要だったのかもですね。

③炎上後の対応と発信内容

炎上後、運営側はあまり詳しい追加説明を出していません。

一部では「謝罪すべき」「もっと発信してほしい」という声もあがっています。

ただ、批判が過熱しすぎてしまい、いまは発言を控えているのかもしれませんね。

Xでは今も「#南港ストリートピアノ」で議論が続いていて、賛否の声が分かれています

。

今後の対応によって、この騒動がどう収束するかが注目されるポイントになりそうです。

まとめ

ストリートピアノで炎上した7つの理由とは?苦音発言が衝撃すぎた!についてまとめました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 炎上のきっかけ | 「練習は家で」などの投稿が原因 |

| 主な炎上理由 | 表現の強さ・選別的な印象・苦音発言など |

| 批判の声 | 「自由に弾ける場なのに制限された」など |

| 擁護の声 | 「マナー違反な利用者への注意は必要」 |

| 社会的背景 | SNS時代の拡散・公共マナーとのバランス |

| 設置場所 | フードコート内(ATCシーサイドテラス) |

| 運営対応 | 現在は沈黙。今後の発信が注目されている |

南港ストリートピアノの炎上は、SNS投稿の一言から始まりました。

「自由な音楽空間」と「公共マナー」のギャップが、賛否両論を巻き起こしたんです。

また、「苦音」などの強い言葉が、聴き手や演奏者にとって衝撃だったことも要因のひとつ。

炎上は単なる言葉の問題だけでなく、社会全体の価値観のズレやSNSの影響力を浮き彫りにしました。

この問題を通じて、音楽と共存する場づくりのあり方を、私たち一人ひとりが考える必要がありそうです。